ぼくが関わっているカンボジア・シェムリアップ市街地から車で1時間ほどのロンデン村に建設した小学校。

これとは別に新しくシェル・アートスクールというカンボジア人が運営するフリースクールと、カンボジア人が運営し日本人が手伝っているソック孤児院の運営にも関わっていくことになった。

この新展開の経緯には、これまで僕がカンボジアで積み上げてきた経験と、同じくカンボジアで生きる同い年の勇太との出逢いや、そこから生まれたご縁によって広がったものだと思っている。

今後、展開によっては日本人の受け入れやヘルプが必要になってくるかもしれないので、興味がある人に届けばと記事にしている。

「お互いの大切を大切に」約束した訳でもない勇太との関係

もともとぼくは2013年4月に初めてカンボジアに降り立ってから、ひっそりと生活をしていた。

その為、現地に友人や仲間と呼べる人はほとんどおらず、まさに一人で動いていた。

そんなぼくが勇太と出逢ったのは、初めてカンボジアに来てから2年後の2015年4月のことだった。

やっていることは全く違えど、たまたま異国の地で出逢った同い年はそれぞれの生き方に共鳴し、約束した訳でもなくお互いの大切にしているものを自分ごととして受け入れて、大切にしていこうと思える関係になっていた。

勇太がぼくの大切なものを大切にしてくれる。

ぼくも勇太の大切なものを一緒に守りたいと思える。

ぼくが勇太を尊敬しているように、勇太もぼくのことを尊敬して付き合ってくれている(とお思う)。

損得とか計算ではなく、人と人との繋がりってこういうことなのかなって感じさせてくれる付き合いに僕は感謝している。

きっと友達とか、仲間とか、そんな言葉じゃ言い表せないものになっている。

支援でもボランティアでもなく「共に生きる」という選択をした勇太

勇太がカンボジアに関わり続ける理由は非常にシンプルなもの。

支援やボランティアという関わりではなく、大切なことを教えてくれた大切な人を守る為に、共に生きたいと感じたからだった。

そんな勇太が守り続ける一つの家族がある。

勇太はその家族の子ども達全員が大学を卒業するまで、学費の面倒を見ると決めている。

「愛しているよ、みんな」

「愛しているよ、勇太」

簡単そうでなかなか言えないことをしっかりと伝え、うまくいくことばかりではない異国の地での共存生活を行っている。

そして、勇太がよく利用するゲストハウスがある。

そのゲストハウスの近くに住む女の子のお姉ちゃんが暮らしていたのがソック孤児院だ。

孤児院入居理由とかは今回は割愛するけど、勇太はそのお姉ちゃんの存在を知ったことでソック孤児院を訪れるようになった。

一つの家族を大切にしていたら、「外国人」や「ボランティアに来た人」ではなく、「勇太」という名前で呼ばれるようになった。

友達や兄弟として勇太のことを大切にしてくれる子ども達は、いつしか100名を超えていた。

ソック孤児院がピンチ!

もともとオーストラリアや中国のNGOが援助していた施設だったが、現在は完全に撤退してしまい経営困難。

僕が訪問した時(2016年8月現在)も、未だスポンサーはいないのだと伺った。

子ども達からの「勇太、私たちバラバラになりたくないよ。ソックさん大変そうだから手伝って!」という声を受けて勇太は動き出した。

その現状を解決するべく、勇太はこの孤児院の子どもたちと寄り添っている。

子ども達の想いを、未来を守る為に。

勇太から広がったご縁、カンボジアサーカスのソチア

ある日勇太がぼくに言った。

「勇介に会わせたいカンボジア人がいる」と。

そのカンボジア人は、カンボジアサーカスPhareで花形を務めるキャプテンのソチアだった。

▲ソチアのFacebookより引用

カンボジアサーカスPhareとは?

カンボジアのバッタンバンに拠点を置くPhareは、カンボジアの内戦時に難民キャンプで暮らしていた青年が、絵画によるアートセラピーを受けたことがきっかけだった。

後に絵画だけでなく体を動かすサーカスの分野が導入され、自分たちが乗り越えた障壁を若い世代にも伝える為にサーカス学校が運営されている。

サーカス学校には1,200人ほどの生徒がおり、そのうち120名ほどがパフォーマーとして活躍している。

公演はシェムリアップの会場で毎晩8時から年中無休で鑑賞することができる。

詳しくは公式HPをどうぞ→こちらから

Phareのトップ、ソチアが運営するアートスクール

シェムリアップ郊外にソチアが運営するフリースクールがある。

ソチアは毎日Phareのトレーニング後、演目までの時間を使って自分が建設したフリースクールで子ども達に英語や絵画、そして体操を教えている。

運営費は、ソチアが月収の60%を使って自費で運営している。

▲ソチア手作りのアートスクール

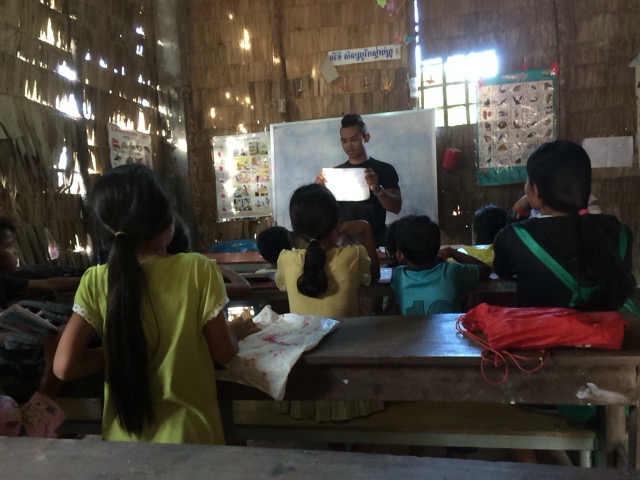

▲ソチアの授業中の様子

このスクールには他にはない特徴がある。

それが挨拶だ。

訪問すると子ども達が近寄ってきて、一人一人挨拶をしてくれる。

ソチアがさせているのではなく、教えたことを子ども達が大切だと思って自ら実行している。

「絵を描くことも、サーカスを覚えることも、言語を習得することもアートだと思う。アートこそ人生を豊かにしてくれる。僕がそうだったから。」

というソチアの言葉。

決して裕福ではない家庭の中で育ってきたソチアが、身体一つでサーカスのトップまで登り詰め、自分で得た収入を使って学校を運営している。

お金の使い道一つとっても、ソチアの人としての豊かさを表している。

そしてソチアの最大の特徴は子どもを一人の人としてリスペクトしていること。

大人対子どもではなく、一人の人として向き合うことで子ども達にもその意志は伝わり、子ども達もソチアら大人の姿を見てまっすぐ育っていく。

貝という意味を持つシェル・アートスクール。まさに文字通りに、大人と子どもが二つで一つ。

ここには、足りないものももちろん多いけど、忘れちゃいけない大切なものが詰まった場所でもある。

ソチアのフリースクールがピンチ!!

もともとスクール近辺は住宅地でたくさんのカンボジア人が暮らしていた。

ソチアのフリースクールに通う子ども達も、近隣の子がほとんどだった。

それなのに、大家さんはその多くの住民を立ち退かせ、家を取り壊してバレーボールコートを設置し、グラウンドとしての収入を得るようになった。

当然、家を失った家族は遠くへ引っ越しをせざるをえない状況となった。

ソチアは引っ越しをした子ども達が通えなくならないようにと一人一台の自転車を買い与えた。

子ども達は雨にも負けず、ソチアからもらった自転車で毎日笑顔で通学している。

しかし、大家さんの目線はソチアのスクールにも向いた。

「スクールのある場所もバレーボールコートにする。」

悲しいことにそんな通告が来てしまった。

この土地を買うか、別の場所へ動かすか。

今究極の選択が迫られている。

でも、ソチアも譲らない。自分の手で建てたこの学校を守りたい。

そしてそんなソチアを勇太も、僕も守りたい。

カンボジア人がカンボジアの為に動いている姿が一番ナチュラル

僕や勇太がどれだけのことをやろうとも、それは外国人がやっていること。

少なからず色は付く。

それよりもカンボジア人のソチアが、カンボジアの為に動くこの姿こそが自然だと僕らは思うし、その為に必要なことは何でも手伝いたいと思う。

ではなぜカンボジア人が動いているのにソチアに協力するカンボジア人が少ないのか。

僕らはそこに憤りを感じたりもする。

土地を買うにも、学校を新設するにも、はっきり言って僕ら日本人がお金を出す方が圧倒的に楽に決まっている。

でもそれって本当にソチアの望むカタチなのかな?

それって本当に為になっているのかな?

僕らが関われなくなったら、その先どうなるのかな?

そんなこと考えると一時の経済的支援なんて、支援なんて呼べたもんじゃない。

それよりも僕らが届けることができるのは人だった。

「いつか子ども達を日本へ」

そう考えているソチア。願いの根本には、世界に目を向けさせたいという想いがある。

1+1+1の可能性

子ども達を海外に行かせることが現実的ではない今、僕らにできるのは何か?を考えていたら、僕の妹分たちに白羽の矢は刺さった。

東洋大学ボランティアサークルBboothの海外部のメンバーと協力して、できる範囲をサポートして行くことになった。

例えばどんなことができるのか?

・スクールにネットを回線し、パソコンを導入して画面の中で英語や日本語の授業

・大学生の夏休み春休みを利用して実際に訪問しての直接授業

・アンコールワットをまで子ども達と一緒に遠足

・勇太の孤児院や僕のみらいスクールの子ども達との交流

・ソチアによるサーカスや体操の授業

・僕の体育の授業

・勇太の人の心を動かす命の授業

・孤児院やみらいスクールの子ども達とソチアのサーカスを見に行くツアー

ざっと挙げただけでもこれだけのことができる。

やっていることは三者三様。

それでも勇太とソチアと僕。

1+1+1は3じゃない。

可能性が無限に広がっている。

お互いの大切なものを守りたい。

そうやって僕らが繋がって生まれていく新しいドラマが、この先もずっと待っている。

コメントを残す